【大学受験】『ゼロから』日本史の勉強法・おすすめ参考書ルートのすべてがこの1記事で!

【著者紹介】

れいなお塾講師:金子 直樹

経歴:大手個別指導塾講師として3年間勤務・総授業回数1500回以上・累計個別指導担当生徒数100人以上

合格者実績:明治情コミ・専修・明学・青学・高卒認定2人・小5現代文偏差値27UPなど

生徒からのイメージ:「親や友達よりも相談できて、何でも話せる親友みたいな先生!」

こんにちは!れいなお塾の金子です!(9/3.新しく更新しました!👏)

本日は、大学受験対策「ゼロから」日本史の勉強法総集編をご紹介していきます!

突然ですが、こんな悩みはありませんか?

『日本史の勉強ってなにすればいいの?』

『何から始めたらいい?』

『この勉強法であってるのかなぁ?』

『覚える量多すぎて、このままの勉強で大丈夫かな?』

『勉強法とか参考書とか多すぎて、結局どれやればいいの?』

など、、、

気持ちはとってもわかります!(自分も死ぬほど苦労しました...笑)

日本史の勉強ほど、勉強法や計画が大事なものはないです。

実際にあった例を出すと、

高校2年生の冬ごろに勉強を始めた男の子がいました。

彼の最初の偏差値は37。英語も国語も偏差値30代の絶望的な状況でした...😱

最初は、とりあえず塾に行って先生の授業をただ聞いて勉強していました。

ところが、「3ヶ月経っても成績が上がらない。。。」「前やった範囲はほとんど忘れている。」こんなことになっていました😢

勉強の仕方、計画、戦略が何もなかったんです。だからこうなってしまった。

高校3年生夏ごろに僕と出会い、そこから半年間、

僕は彼にゼロから勉強法・計画・戦略を伝え、適宜修正を加えていくと、

偏差値が一気に20UP!約半年で明治大学情報コミュニケーション学部に合格していきました!👏

最初から効率よく勉強できていたら、もっと楽に、簡単に成績を伸ばすことができるんです!

そこで今回は、「日本史の勉強で悩んでいる人」に向けて、『ゼロから』日本史を勉強していくための正しい勉強法をご紹介していきます!

最新の入試問題の傾向から、分野別の勉強法・おすすめ参考書・勉強方法・日本史勉強のコツ・NGな勉強法をすべて公開していきます!

ぜひ最後まで見てください!🔥

大学受験|日本史で必要な6つの勉強!

初めに、日本史の学習では、志望校に合わせて6つの学習形式があります。国立大学と私立大学では出題される問題のパターンが異なります。そのため、自分の行きたい大学の過去問を見て、以下の6つの学習のうち、何が必要なのかを見極め、対策していく必要があります。

- 通史の流れ

- 用語暗記(通史・文化史)

- 年号

- 資料

- テーマ史

- 論述問題

最近よく出る入試頻出の重要対策分野

「史料・資料」と「テーマ史」

最新の大学受験では、「テーマ史」と「史料」の2つの対策が非常に重要です!

共通テストを中心に、多くの私立大学が、テーマ史と史料を中心とした問題構成に変わってきているため、今までの学習では通用しなくなってきます。早い段階で理解したうえで対策しておきましょう!

史料・資料とは

歴史の本質かつ根本である「史料」を中心に、知識・理解や読解力・思考力が問われる傾向が強くなってきています。

大学の難易度によっても変わってきますが、ある程度の知識を伴い、さらには有名な「史料」を読み取る力・「史料」の知識を付けたうえで、見たことのない「史料」を読み取れるようにしておく必要があります。

そのため、基本的な資料はしっかりと対策しておき、力をつけておきましょう。

(※詳しい勉強法・おすすめの参考書はこの先で説明していきます!)

テーマ史とは

「語句」や「年号」、時代ごとの「通史」の内容理解は、もはや「当たり前」とされてきています...(泣)

そのうえで、現在の問題は「テーマ史」を中心に問題が作られています。

そもそもテーマ史とは、時代ごとの理解ではなく、「経済」「宗教」「政治」「戦争」などといった分野のことを指します。

時代ごとの横のつながりだけではなく、テーマ史による縦のつながりを中心とする問題の対策を行いましょう。

(※詳しい勉強法・おすすめの参考書はこの先で説明していきます!)

最近の大学入試で出題されている問題パターン

ここから、最新の大学受験の問題パターンをご紹介します。

自分自身が志望する大学の種類やレベルに合わせて、必要な勉強法を知ることで、効率的に学習していていきましょう。

現在(2022年9月)時点での最新の入試問題パターンは大きく分けると以下の3つに分かれます!

選択or記述型・年号・正誤問題

全大学で問われる基本的な問題形式。共通テスト以外は、書けるように対策が必要

✔ 中堅私立大学:語句選択・記述・年号型

✔ 難関私立大学:すべての問題形式が出題

✔ 共通テスト:語句選択・年号・正誤問題

資料型

歴史のもととなった資料を正しく読み取り、理解力・思考力・知識を問う問題(最近出題率が高い)

✔ 共通テスト:最近この傾向が特に強い。資料を中心に、知識・理解を問う。

✔ 中堅私大:対策すると高得点が狙える。

✔ 難関私立大学:1⃣の問題形式に加えて、資料問題を中心とした問題が多い。

論述型

国公立大学・難関私立大学(一部)で対策が必要。必要に応じて対策。

✔ 共通テスト:必要なし

✔ 中堅私大:必要なし

✔ 早慶上智:一部学部必要

✔ 国立大学:論述型が中心的な問題。対策が必要不可欠。

大学受験|『ゼロから』日本史のおすすめ参考書ルートと詳しい勉強法!

ここからは、日本史をゼロから勉強法についてご紹介していきます。一度にすべての学習は難しく、何から取り組めばいいか分からない方は、自分のレベルに合う勉強法を参考にしてみてください!

1⃣ 通史の流れを理解する!

まずは、歴史の流れを理解していきましょう!

今後の学習の土台となる各時代の「いつ」「誰が」「誰に」「何を」「なぜ」「どうしたか」を基準に学習していきましょう。

いっぺんに学習するには、量が膨大であり、覚えきることができないため、忘れても構わないので、どんどん先に進めて、なんとなく知っている状態を目指しましょう!

先にストーリーや主要人物・出来事の内容を理解することで、効率的に暗記をすすめることができるため、どんどん読み進めていき、日本史の面白さを見つけてみましょう!

本だけでは難しい!っていう人は、無料体験やってるので、公式LINEからぜひ!!

現在受講している子からは、先生の授業を受けると一問一答めちゃめちゃ解けます!と講評で嬉しい限りです(笑)

オンラインだから全国どこでもOK!

2⃣ 時代ごとに頻出度の高い用語から覚える!(インプット)

3⃣ 覚えた箇所を問題演習!(アウトプット)

日本史の学習で最も大切なことは、覚えるインプットよりも、解くアウトプットです!

実際に解いてみると、覚えたのに意外と解けなくてがっかりすると思います...

でも、それはみんな同じです!

人の記憶は、間違えることによって定着度が上がります!

また、問題演習を行うことで、多角的な視点を身に付けられます!先ほどもお話ししましたが、問題の種類や日本史の学習で必要な「視点・観点」がたくさんあります。演習を通して、様々な角度から物事を見る力も養っていくことで、大学入試の問題をスラスラ解けるようになっていきましょう!

解けないことがつらい、きつい、と思う方もいるかもしれません(自分もそうでした)が、間違えていいです。どんどん間違えましょう。それが成長に大きくつながります!

大学受験|分野別おすすめ参考書

3⃣年号

大学受験|日本史を勉強するときのコツ

志望校に合わせた対策を決める!

日本史の勉強をしていくにあたって、一番最初にやるべきことは、志望校の問題傾向を捉え、どのような知識や分野の勉強をするべきかを把握していきましょう!

「志望校なんて決まっていないよ」という方もいると思います。(自分もそうでした笑)

そのような方は、なんとなくでもいいので、国立or私立や早慶上智orMARCHor日東駒専レベルのように、漠然とでもいいので、決めてみましょう。大学の難易度によって、対策が大きく変わってきます。

例えば、日東駒専レベルであれば、①通史・②用語暗記・③年号を学習していきましょう。さらに、一問一答の学習であれば、★3★2を覚えていくことで、十分に対応することができます。

一方、早慶上智レベルであれば、①通史(実況中継)・②一問一答(★3~0まで)・③年号・④資料・⑤テーマ史までの、深い理解・知識の定着が必要となります。

このように、自分の志望校を決めることで、学習範囲が明確化され、効率良く学習していきましょう!

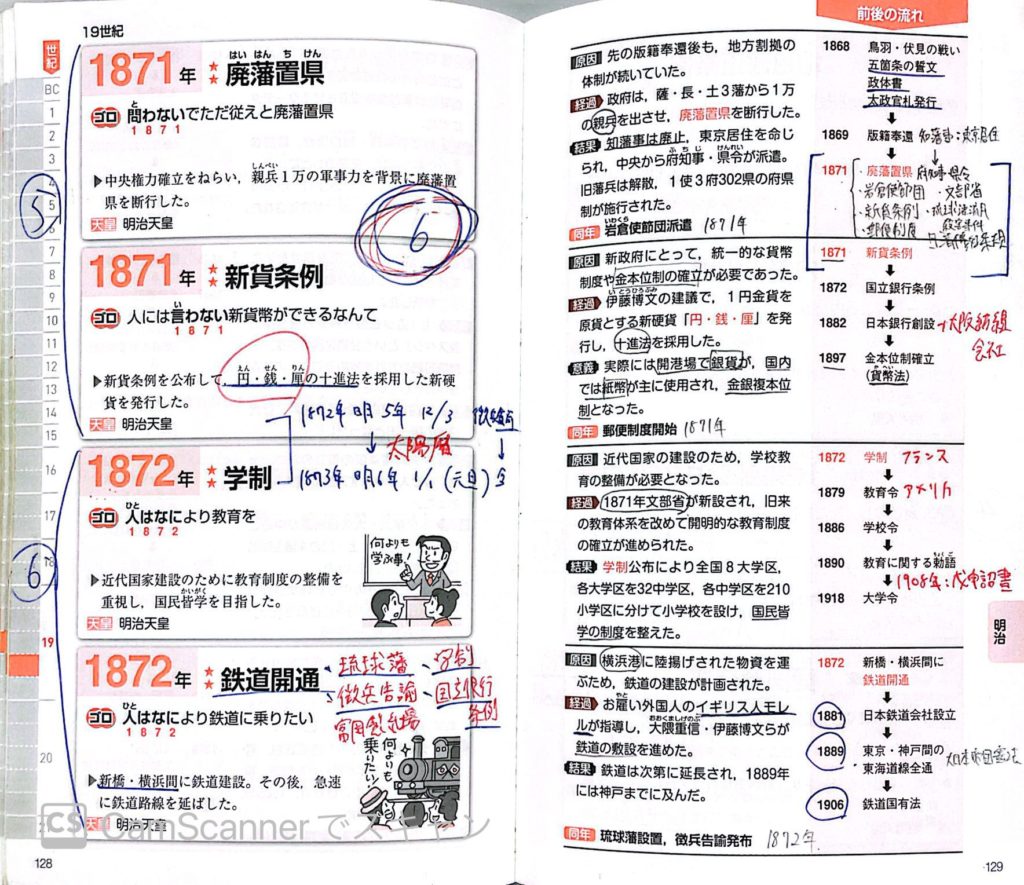

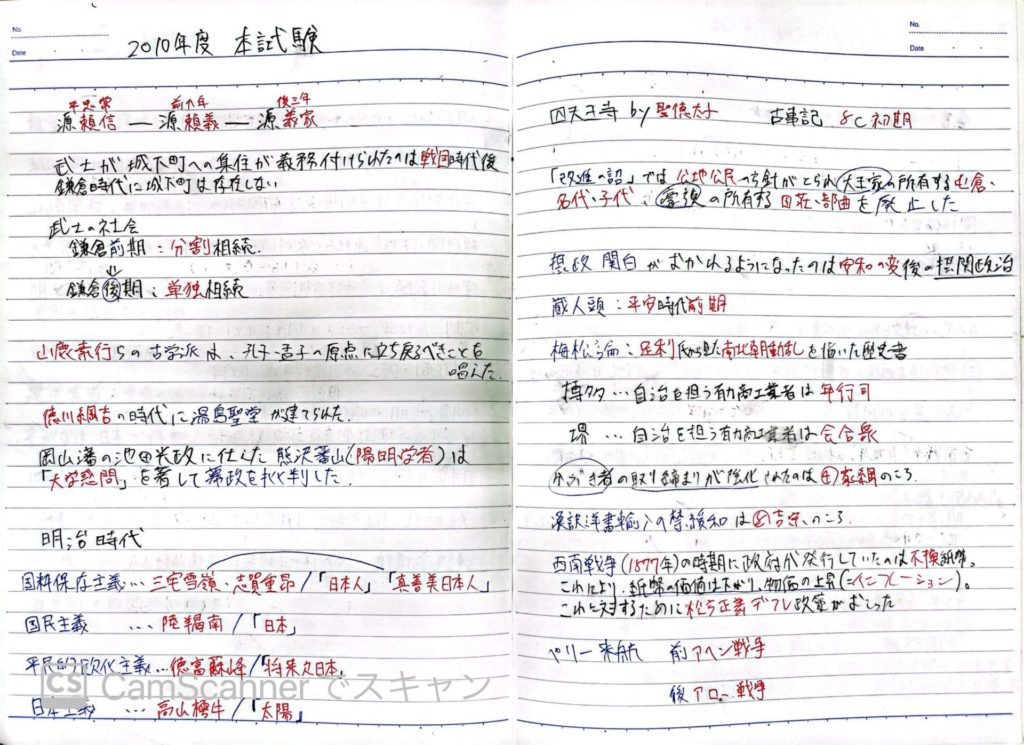

自分だけの教材を作り上げる!

普段の学習から、自分だけの参考書を作って行きましょう!

これは、自分が普段から使用している参考書にどんどんと書き込みをしていくことで、自分にしか理解できない自分のためだけの参考書を作ることを意味します。

そうすることで、学んだ内容を整理することができ、記憶の質が上がります。また、試験前の復習による記憶の定着も向上させてくれるため、ぜひ取り組んでみましょう!びっくりするくらい点数上がります!

左の画像は、当時の自分が行っていた方法です!これをやっておいて、一番良かったことは、試験当日の復習時に、今までの努力を肌で感じ、自信を持って本番に挑むことができたため、超おすすめです!

完璧主義にならず、最初は全体で7割を目指す!

日本史の勉強のコツは、すべて完璧に覚えようとしないことです!

人間、どんなに頭のいい人であっても、すべて最初からすべて完璧には覚えていません。

ある程度、全体的に覚えたものを、何度も何度も復習することによって、100%の記憶へと近づけています!

完璧に覚えてから次を目指す人は、次に進むまでに非常に多くの時間がかかってしまい、3時代先に進んだ頃には、前の方を忘れてしまい、また元に戻ってしまいます。これでは、時間がかかりすぎてしまい、受験までに間に合いません。

まずは、6割から7割程度で良いので、全ての時代を覚えていきましょう。8割以上の記憶を目指すのは、演習を通してからにしましょう!

"覚える"よりも"解く"アウトプット型の学習スタイルを身に付ける!

まずは、自分の失敗談からお伝えします。

私は、問題を解くことが嫌いでした。「解けない状態で、解いても意味がないだろう」や「覚えてから問題を解いた方がいいだろう」とか、「間違えるとやる気なくす」など、このような理由から問題を解いていませんでした。いわゆるインプット型の学習をしていました。

しかし、この方法では、全く偏差値が上がりませんでした。ずっっっと、偏差値40代のままです。。。

その理由は簡単。覚えた内容が実際の問題の出題方法と違うから解けなかったのです。

問題を解いて初めて気が付くことができました。問題の種類や問われ方、知識の関連性が全く違いました。

それ以降、完璧に覚えることをやめ、間違えてもいいから、様々な問題に取り組み、その中で内容の整理や解き直しを行う中で、記憶の定着を図って行きました。すると、たった1ヶ月で、偏差値42から偏差値56へと大きく上げることができました。

自分と同じように、問題を解くことへの懸念がある人は少なくないと思います。気持ちはわかります。

ただ、同じ過ちを犯さないためにも、だまされたと思って、問題を解いてみてください!!!必ず、成績が上がります!

「問題演習⇒ノートにまとめ直し」がNo.1の勉強法!

続いて、日本史の学習の中で最も大切な勉強のコツをご紹介します!

それは、「問題演習からのノートにまとめ直し」勉強法です!

まず、その方法からご紹介します。

①問題演習⇒②丸付け⇒③間違えた問題の解説を理解する⇒④自分なりにノートにまとめる⇒⑤定期的に全体を復習

←自分も実際にこの方法を行うことで、日東駒専・MARCHレベルの日本史は満点近くを取ることができるようになりました。私が担当していた生徒にも実践してもらったところ、1か月で共通テスト8割越えを達成することができました。

なぜ、この方法がNo.1の勉強法であるかというと、

まず、大学受験の問題は、似たような問題がでることが多いです!

共通テストで間違えた問題をまとめ直した結果、MARCHの問題が解けるようになることもたくさんあります!

また、間違えた問題というのは、「自分だけの苦手分野」ということになります。この間違いを減らしていけばいくほど、点数はぐんぐんと上がります。言われてみると当たり前のように聞こえますが、意識的に取り組めている人は少ないです。

まだやったことがなかった人は、ぜひ挑戦してみてください!(ノートにまとめて満足している人...意外と多いんじゃない?笑)

大学受験|絶対にやってはいけない日本史のNG勉強法

暗記ばかりの学習はNG ⇒ 間違えてもいいから問題演習でアウトプットを!

日本史の学習で最もやってはいけないNG勉強法は、インプットだけ(覚えるだけ)の学習です。

上記でもお伝えしましたが、「完璧に覚えられれば、問題解けるだろう」は大きな間違いです。その参考書から問題は作られていないからです。ある程度、入試に出てくる単語を覚えることは大切ですが、覚えるだけで問題は解けるわけではありません。

間違えることは嫌に思うかもしれませんが、どんどんと問題を解いて、どんどん間違えをして、どんどんまとめ直していきましょう!!!

これが、正答率向上への最短ルートです!!!

一問一答だけの知識はNG ⇒ 出来事の因果関係や資料、年号など多角的な学習を!

一問一答だけで勉強をしている人、一問一答の勉強時間が非常に長い人は要注意です!!!

一問一答の良い所は、大学受験に出題されている日本史の用語をすべて網羅している所にあります。

一方で、実際の問題の出題形式とは大きく異なるため、一問一答をすべて覚えたとしても、点数はあがりません。

そのため、一問一答だけでなく、年号や資料・テーマ史や通史の勉強も重点的に行いましょう。

そうすることで、日本史の知識を多角的に捉えることができ、関連性が生まれ、問題の正答率も大きく向上します!

参考書に手を出し過ぎることはNG ⇒ 分野別に1冊のみで対策を!

参考書の数を増やしすぎることは要注意です!

資料や年号、通史といった分野ごとに1冊ずつ程度であれば、問題ないです。

一方で、動画サイトでおすすめ紹介されている参考書や広告で流れてきた参考書等に興味を惹かれ、あれもこれもとたくさんの参考書に手を出すことはやめましょう!

基本的に、ほぼすべての参考書は、たいして大きな差はありません。どの参考書も非常によく練られていて、良書ばかりです。

自分がこれと決めた一冊を徹底的に使いこなし、自分だけの参考書を作ることが非常に大切です!

まとめ

本日は、大学受験の日本史をゼロから勉強していくための「6つの学習ステップ」「分野紹介」「分野別おすすめ参考書」「ゼロから日本史勉強法」「日本史勉強のコツ」「NG勉強法」についてご紹介してきました。

大学受験の日本史は、覚える量が膨大で、効率良く、正しい学習をしていかないと失敗してしまいます。(自分がそうでした。)

本当にお疲れ様でした!

他の記事も見てみたい方におすすめ!

【おすすめ!】『ゼロから』英語勉強法を完全攻略!